|

擬ブルッカイト構造をとる Ti3O5はTi3+ (d 1)が2個とTi4+ (d 0)が1個が単位胞に存在し、室温においてはβ相と呼ばれるTi3+- Ti3+が強い二量体結合を形成する状態にある。しかし温度を上げたり、Tiの一部をMgやAlで置換することによって、β相からTiの位置が大きく動いたλ相やα相に相変化することが知られている。β相では二量体由来の異方性の大きな光学伝導度スペクトルが観測されている他、光照射によってβ相からλ相へ光誘起相転移を起こすことが知られている。

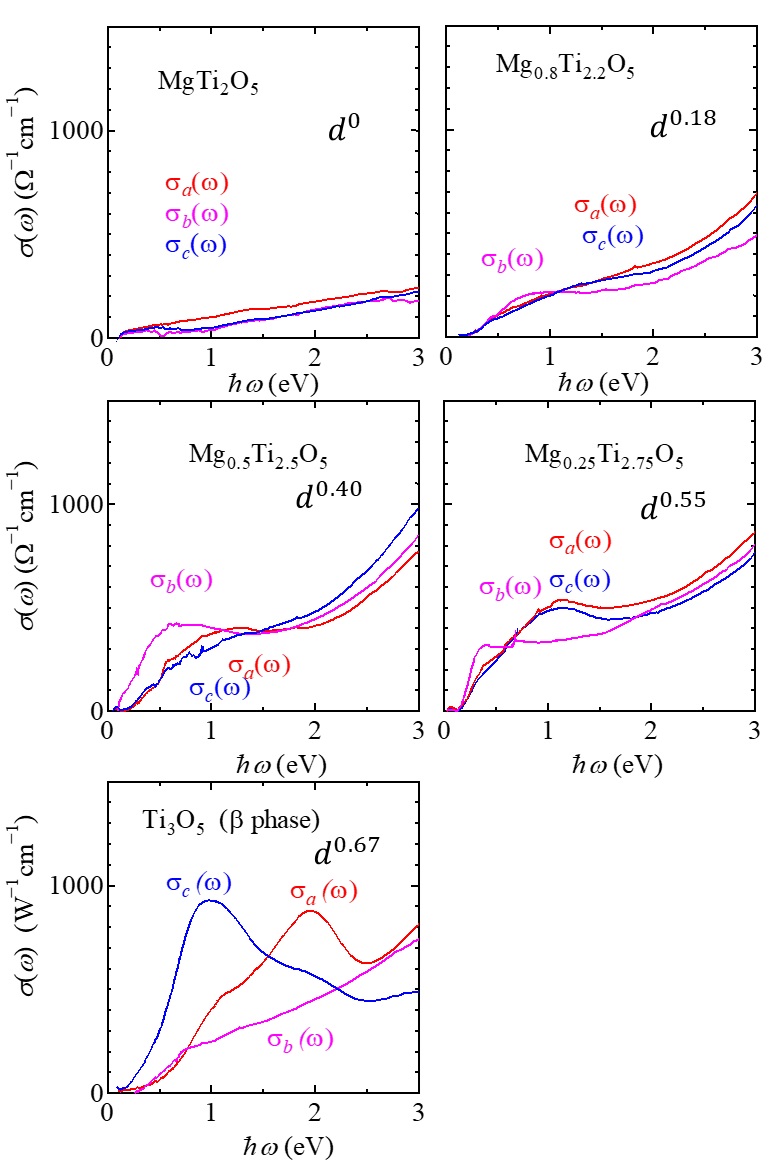

Ti3O5のTiをMgで置換したMg1-xTi2+xO5の混晶系(0 < x < 1)では、Ti1個あたりのd電子が0個から2/3個まで変化させた状態が実現されている。我々はこの物質系の単結晶試料の光学反射率測定を行い、光学伝導度スペクトルを求めた結果、d電子数の大きなところではTi-Tiの二量体が形成されるac面のスペクトルの1eV付近にピークが現れるが、d電子数が少ないところではそれに垂直なb軸方向のスペクトルの低エネルギー側に大きなスペクトル強度が現れることが明らかになった(図1)。遷移金属酸化物のスペクトルは電子数に依存した単調な変化となるのが通常であり、例外として知られているのが整数価数で系が電子相関によりモット絶縁体になる場合である。その場合でも、電子数によって異方性が大きく変化する例はほとんど知られていない。

この実験結果は、Ti3O5においてはβ相だけでなくγ相やα相においてもTiのd電子はac面内の二量体で結合軌道を形成するためb軸方向に動けないが、二量体のTiのうちの1つをMgで置換すると結合軌道を組めなかったd電子がb軸に伸びた梯子型のTi鎖上を動くことによって低エネルギーにスペクトル強度が現れると解釈される。しかしバンド計算によれば、Ti3O5のγ相やα相においてはac面内の二量体における結合軌道の形成ははっきりせず、むしろb軸に伝導があることが示唆されている。このことは、Ti二量体形成が単純に結晶構造に由来するものではなく、電子相関に由来するものであることを示唆している。

図1 Mg1-xTi2+xO5の光学伝導度スペクトル

D. Indo, T. Yoshinaga, M. Arizono, K. Takasu, T. Izaki, T. Shirasaki, H. Arai, H. Kuwahara, K. Akimoto, K. Ikeda, T. Katsufuji, and T. Okuda

“Successive change from band insulating phase to spin-singlet dimer phase in the pseudobrookite titanate MgTi2O5−Ti3O5 system”,

Phys. Rev. B 109, 205138 (2024).

|