電圧と電流の比に対応する電気抵抗は電圧(電流)の大きさに依存しないというのがオームの法則であるが,いくつかの物質においては,電気抵抗が電圧(電流)に依存する非線形伝導が観測されている。その中でも特に近年,遷移金属酸化物を中心とした電子間のクーロン反発の強い,いわゆる強相関絶縁体において,強電場(大電流密度)下で電気抵抗率が大きく低下する現象が見つかっている。しかし,このような振る舞いについて,大きな電流密度に伴うジュール熱によって温度が上昇し,抵抗率の温度依存性がみかけの非線形伝導として説明できる可能性も指摘されている。

オームの法則に従う電気伝導の測定と違って,非線形伝導の測定は実験上の様々なパラメータに依存するが,研究ごとにそれらのパラメータ大きく異なっていることが,強相関絶縁体の非線形伝導の統一的理解を困難にしていた。さらには,多くの研究で単一の物質群でしか測定しておらず,物質ごとの違いを観測することが困難であった。我々は,これまでに数多くの遷移金属酸化物の単結晶を作製してそのさまざまな物性を研究してきた。これらの単結晶を用いて,その非線形伝導について統一的な方法で研究を行った。具体的には単結晶試料に対して4端子抵抗率測定を,パルス電場印加により,パルス電場の電場強度,パルス幅とパルス間隔を制御することによって,非線形伝導測定を行った。

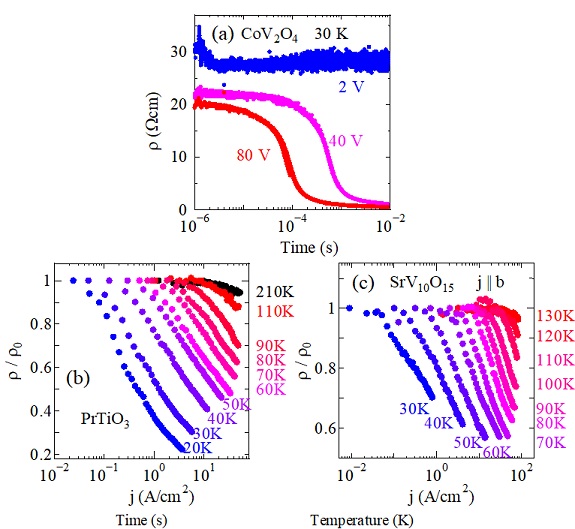

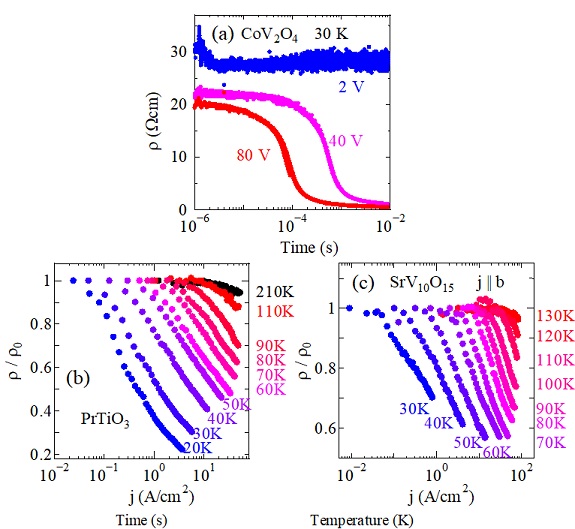

図3 (a)は電場印加の時間に対して,電気抵抗の変化を図示したものである。電圧が低い場合は10-2秒まで電気抵抗率は一定であるが,電圧が高いところでは,10-4~10-3秒程度で電気抵抗率が急激に減少していることが分かる。この結果については,実験的に求められた比熱や電気抵抗率などのパラメータを用いることにより,ジュール熱の効果として説明できることが分かった。一方,10-5秒程度の非常に短い時間スケールでの電気抵抗率は,電圧を増大するとともに減少することが分かる。この早い非線形伝導に注目して,様々な物質について電気抵抗率の電流密度依存性を測定した結果,多くの強相関電子系において図3

(b)(c)に示すような普遍的な非線形伝導が観測されることを見出した。さらに,この非線形伝導が現れる電流密度をjcとして,電気抵抗率の絶対値r0に対して,jc ∝r0-1の関係が普遍的に成り立つことが分かった。

これらの結果は絶縁体の起源(モット絶縁体,軌道秩序)によらないことから,これらの非線形伝導の原因が電子的なものではないことが示唆される。jc ∝ r0-1の関係式は,この非線形伝導がパーコレーション伝導によって支配されていることを示唆し,強相関絶縁体の不均一性が重要な役割を果たしていると考えられる。

図3 (a) CoV2O4における電気抵抗率の電場印加後の時間依存性。(b) PrTiO3 (c) SrV10O15における電気抵抗率の電流密度依存性。

T. Katsufuji, H. Ikeda, M. Ashizawa, M. Oike, and T. Kajita,

“Nonlinear Behavior in the Electrical Resistance of Strongly Correlated

Insulators”,

J. Phys. Soc. Jpn. 89, 044702 (2020).

|