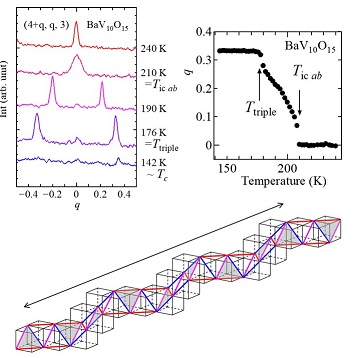

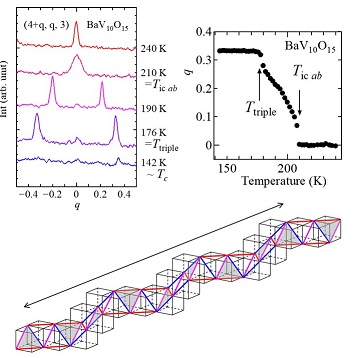

BaV10O15はTs 〜 135 KでV三量体を形成する構造相転移を起こし、それがVの軌道秩序に由来することが明らかになっている。これまでに、この相転移が核生成-核成長ダイナミクスに従うこと、さらに転移温度より高温でも軌道相関があって、軌道自由度と共役な外場である一軸歪の印加によって軌道状態を制御できることを明らかにしてきた。この物質について、T > Tsでもいくつかの異常が実験的に示唆されているため、T >Tsにおける秩序相の可能性について調べた。その結果、単結晶x線回折実験において、(qq0)タイプの超格子が210 K以下で現れて、温度低下とともにqが増加し、175 Kでq = 1/3にロックする相転移を示すこと、この超格子ピークはTs = 135 Kで消滅することを明らかにした(図1上)。さらに、電気抵抗率、帯磁率等においても、Tss = 135 K での明瞭な変化に加えて、210 Kと175 Kでも小さな異常を示すことを明らかにした。

このような超周期構造の原因として電荷整列が考えられるが、Vあたりのd電子数は2.2個であり、また単位胞あたりのVの数は10個であるため、電荷整列の結果としてq = 1/3の超格子ピーク、すなわち3倍周期の超格子構造ができることは考えにくい。135 K以下のV三量体形成においては、直方晶のb軸方向にV三量体と孤立したVが交互に配列することによって結晶周期と整合をとっている。この孤立Vを排して、V三量体を稠密に配列することによって、b軸方向に単位胞に対して135 K < T < 175 Kで実験的に観測される3倍周期が現れることを見出した(図1下)。さらに、175 K < T < 210 Kで見られるq < 1/3、すなわち3倍周期より長い超格子構造は、三量体と三量体の間に二量体を挿入することによって説明できることも明らかにした。

このように、超格子の波数が温度によってq = 0から1/3まで大きく変化する特徴的な秩序相は、三量体というそれ自体が軌道整列に由来する超構造がさらに配列することによってできる、「超超構造」とでもいうべき構造をとることに由来すると考えられる。

図1 (左上):BaV10O15における単結晶x線回折の(4+q, q, 3)方向のピークの温度変化。

(右上):qの温度依存性。(下):BaV10O15におけるV三量体の稠密な配列と3倍周期の超構造

T. Kajita, H. Kuwahara, S. Mori, and T. Katsufuji,

“Superstructures arising from V trimers with orbital ordering in BaV10O15”,

Phys. Rev. Research 3, 033046(2021)

|